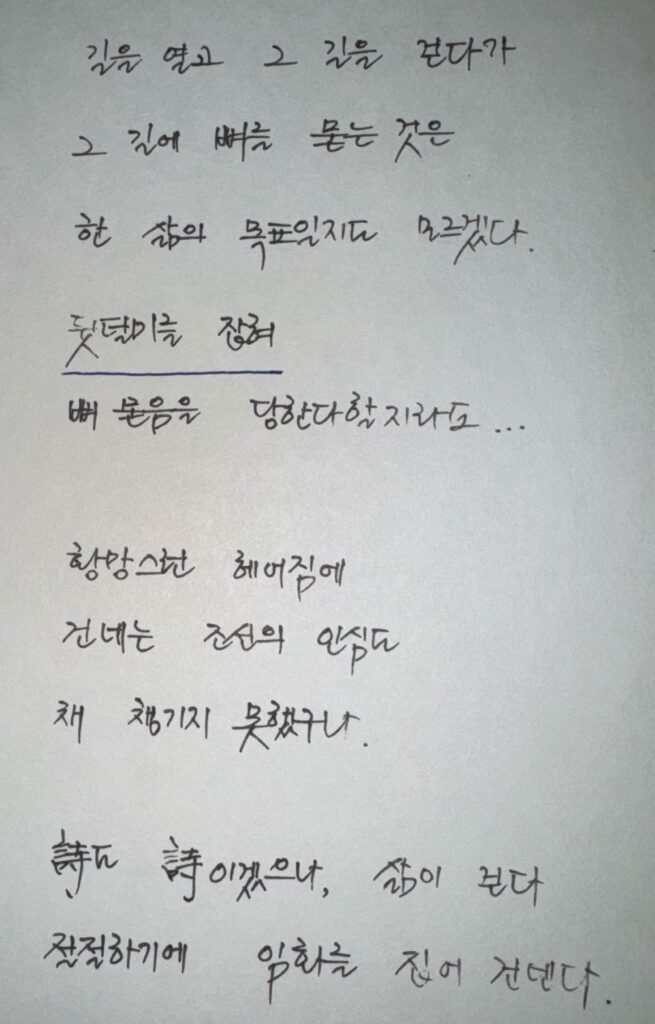

책장에서 오래된 시집만 골라서 재단 후 스캔하는 작업을 했다. 임화 시선집의 속표지에서 잊고 있던 메시지를 발견했다. 그래, 책을 선물 받던 날, 심장에도 뼈가 있고 슬픔을 참으면 그 뼈에 핏줄 같은 균열이 퍼지기도 한다는 걸 느꼈지. 한 해 후, 나도 다른 누군가에게 황망한 헤어짐을 선사했다. 보잘것없는 존재를 지탱하고 있던 세상의 모든 것이 끝도 없는 나락으로 무너져버리던 시절, 썩은 동아줄일지언정 카프 시인들, 임화, 그리고 김윤식의 <임화 연구>를 붙잡았던 거다. 누군가는 다시 일어나지 못한 채 죽어가도, 금 간 뼈를 심장에서 들어내고, 죽어간 동지의 시신을 뜯어 먹으며 살아 남는 자도 있는 거지. 삶이란 게 그렇잖아. 하지만, 화로가 깨어지고 화젓갈도 버렸으니 남은 겨울이 따뜻할 리 있겠나.