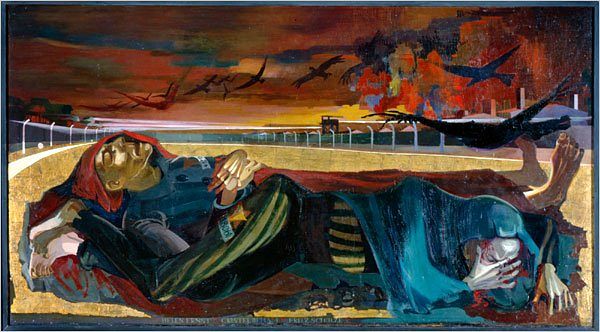

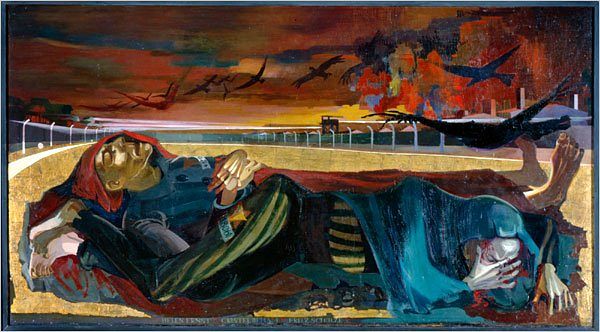

한스 그룬디히의 초현실적이고 화려하면서도 불길한 색조가 가득한 그림을 보고 그의 생애를 찾아봤다. 드레스덴의 프롤레타리아, 철저한 공산주의자였고 나치에 저항하다 투옥되었으며 동독에서 마지막 영예를 누리다가 생을 마감했다. 독일 공산당 동지였던 아내 레아와 찍은 사진도 범상치 않다. 그의 이름은 구글 아트 & 컬처에서 검색되지 않는다.

한스 그룬디히의 초현실적이고 화려하면서도 불길한 색조가 가득한 그림을 보고 그의 생애를 찾아봤다. 드레스덴의 프롤레타리아, 철저한 공산주의자였고 나치에 저항하다 투옥되었으며 동독에서 마지막 영예를 누리다가 생을 마감했다. 독일 공산당 동지였던 아내 레아와 찍은 사진도 범상치 않다. 그의 이름은 구글 아트 & 컬처에서 검색되지 않는다.

2025년 2월 15일 모르데카이 브래프먼(27세)이라는 유대인이 마이애미 비치에서 트럭을 몰고 가다가 유턴해서 방금 지나온 차량을 향해 총격을 가했다. 피격 차량에는 브래프먼과 일면식도 없던 아버지와 아들, 야론 라베이와 아리 라베이가 타고 있었다. 그들은 플로리다에서 휴가를 보내던 이스라엘인들이었다. 아들은 어깨에, 아버지는 왼쪽 팔에 총상을 입었다. 브래프먼은 두 명의 팔레스타인인을 발견했고 그들을 총으로 쏴 죽였다고 경찰에 진술했다. 어깨에 총을 맞은 아리 라베이는 가해자가 팔레스타인인이라고 생각했고 페이스북에 “아랍인에게 죽음을”이라는 글을 올렸다. 팔을 다친 아버지는 사고 당시 머리에 야물커를 쓰고 있었다.

우리가 너무 가까이 다가갔을 때 그의 불가해한 타자성을 인식하게 만드는 존재가 프로이트적 의미에서 이웃이 아니던가. 서로를 팔레스타인인으로, 서로를 빨갱이로 오인한다. 외부의 적은 필연적으로 내부의 적으로 전환된다.

트럼프는 2005년, <액세스 할리우드>라는 티비 프로그램의 한 에피소드를 촬영하기 위해 이동하면서 프로그램 진행자였던 빌리 부시에게 여러 여성을 겨냥한 음담패설을 늘어놓았고, 2016년 테이프가 공개된다. 유명 배우이자 모델인 아리안 주커에 대해서도 (트럼프 자신처럼) 유명인이 되면 무슨 짓이든 마음대로 할 수 있다고 말했다.

I better use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know I’m automatically attracted to beautiful—I just start kissing them. It’s like a magnet. Just kiss. I don’t even wait. And when you’re a star, they let you do it. You can do anything. Grab ’em by the pussy. You can do anything.

지난 2월 28일, 트럼프의 반복되는 카드 은유, 당신이 쥐고 있는 패가 없다는 말에 젤렌스키가 “나는 카드놀이를 하지 않는다”고 (정당하게) 반박하는 영상은 이를 지켜보던 으뜸패(trump)를 쥐고 있지 않은 모든 나라의 인민들에게 오랫동안 잊기 힘들 만한 외상적 경험을 선사했다. 무섭다가 우스꽝스러우면서 소름 끼치는 경험. 식사 시간에는 말하지 말라는 잔소리를 식사 시간 내내 하는 카프카의 아버지, 법을 말하면서 법 위에 군림하는 자들에게 할 수 있는 말은 많지 않다. 그들은 손에 으뜸패를 쥐고 있고 손바닥에 王자를 새겨넣었다. 게임을 거부할 수밖에 없다.

지난해 이 드라마를 보면서 20세기에 인기를 구가했던 티비쇼 몇 가지를 포스트모던하게 짜깁기해 놓은 느낌이 들었고, 거기서 오는 아련한 향수 같은 게 있었다. 시즌 2 티저가 반갑다. 케이티 홈즈는 정말 오랜만에 보는 것 같다.

복도훈은 ⟪유머의 비평⟫에서 서효인의 시집 ⟪여수⟫에 수록된 몇 편의 시에 가해진 자기검열1이윤주, “내 문학 작품 속 여혐 수정” 새 풍경, 한국일보, 2017.02.23.이 크게 신경 쓰이지는 않았지만, 시집을 읽고 나서는 수정 이전과 이후의 표현을 비교해 볼 수밖에 없었다고 밝힌다.

그러나 시인의 말을 빌리면 “온갖 곳에 염결성과 예민함을 드러내면서 하필 방종했던” 방식으로 자신의 시에 드러나게 된 여성 혐오적인 표현을 삭제하거나 수정한 부분이 막상 내가 『여수』를 읽을 때는 크게 신경이 쓰이지는 않았다.2복도훈, ⟪유머의 비평⟫, 도서출판b, 40.

시인이 언론에 밝힌 바에 의하면, 시 〈서귀포〉에서 ‘궁둥이’를 ‘몸 어딘가’로 바꾸었고, 또 다른 시에서는 ‘여공’을 ‘젊은이’로, ‘아줌마’를 ‘학부모’로 바꾸었다.3이윤주의 같은 기사, “최근 세 번째 시집 ‘여수’를 출간한 서효인 시인은 작품에서 ‘여성혐오’가 엿보이는 시어를 고치거나 다시 썼다. 시 ‘구미’에서 ‘공장에 다니는 여공들’을 ‘공장에 다니는 젊은이들’로, 시 ‘마산’에서 ‘우리가 모두 아줌마가 되면’을 ‘우리가 모두 학부모가 되면’으로 바꾸는 식이다. 시 ‘서귀포’에서 제주 4ㆍ3항쟁을 회상하는 표현은 발표 당시 ‘젊은 남자는 섬 말 쓰는 아녀자를 잡아서 궁둥이 사이에 대검을 꽂아 넣었다’로 썼지만, 이번 시집을 묶으며 ‘미아들은 섬 말 쓰는 사람들을 잡아다 몸 어딘가에 대검을 꽂아 넣었다’로 바꿨다.” 의미는 알겠는데, 과연 시인이 수정한 표현이 이전의 작품보다 현재의 작품을 더 낫게 만들었을까?

자극적인 표현을 덜 자극적인 표현으로 바꾼다고 폭력이 줄어들 것으로 믿는 것은 ‘민간인 살상’을 ‘부수적 피해’로 바꿔 부른다고 민간인 살상이 줄어든다고 간주하는 것과 마찬가지이다. ‘정치적 올바름’의 언어검열이나 완곡어법은 언어의 해방이 아니라 언어의 감옥이 될 공산이 농후하다. 그것은 정신분석적 의미에서 무의식적인 억압-검열보다는 상처와 폭력에 대한 체계적인 ‘부인verneinung’에 가깝다. 그것은 단지 덜 자극적이고 덜 불쾌한 표현의 규칙과 예시를 만들고 그 규칙에 자신의 이름을 서명해 넣는 일을 선호할 뿐이다.4복도훈의 같은 책, 43.

히스테리 환자는 거짓말의 형태로 진실을 말한다. 그가 말하는 것은 문자 그대로 사실이 아니지만, 거짓말은 거짓된 형태로 진정한 불만을 표현한다. 반면 강박증 환자의 진술은 문자 그대로 사실이지만, 그 진실은 거짓말을 위한 진실이다. 슬라보예 지젝은 종종 히스테리를 포퓰리즘에, 강박증을 정치적 올바름에 빗댄다. 포퓰리즘은 거짓말의 형태로 진실을 말한다. 해결책을 제시하지 않거나 해결이 불가능한 방식으로 문제를 다루면서도, 그 거짓이 실제로 존재하는 분노와 불만을 건드린다. 반면 정치적 올바름은 진실로 거짓말을 한다. 차별과 불평등을 해결하기 위해 언어를 바꾸고 상징적 질서에 규칙을 추가하지만, 정작 사회경제적인 수준에서 근본적인 차별, 불평등은 해결되지 않는다. 지젝은 정치적 올바름을 대리수동성으로 묘사한다. 무엇인가를 이루기 위해 행동하는 것이 아니라, 실제로 어떤 일이 일어나거나 실질적인 변화가 일어나는 것을 방지하기 위해 행동한다는 것이다. “끊임없이 무언가를 바꿔 나가자. 그래야 전체적으로는 아무것도 변하지 않을 수 있다!”5슬라보예 지젝, “Repeating Lenin“, lacan.com 복도훈도 유사한 의미의 다른 문장을 인용하고 있다. “그것은 문제를 살아있게 하기 위해서 자꾸만 새로운 답을 내놓는다.”6슬라보예 지젝, 『부정적인 것과 함께 머물기』, 411.

이런 강박은 정치적인 지형 안에서 고압적으로 표출된다. 지젝은 자유주의 엘리트들이 가난한 사람들의 정치적 무지와 혼란, 맹목을 꾸짖고 모욕하는 것 외에는 거의 아무것도 하지 않았고, 그들을 고압적으로(patronizingly) ‘이해’한다고 비판했다.7슬라보예 지젝, 앞의 글. 강준만은 “나는 기본적으로 PC 운동의 취지와 당위성엔 동의와 지지를 보내면서도 동의와 지지를 보낼 뜻이 있는 사람들까지 등을 돌리게 만드는 운동방식의 문제엔 비판적인 입장”이라고 밝힌바 있다. “PC운동이 애초에 인간에 대한 예의에서 출발한 것임에도 어떤 사람들이 그 예의를 지키지 않거나 소홀히 대한다는 이유로 그들에게 너무 거친 비판을 퍼부음으로써 인간에 대한 예의를 지키지 않는 건 모순”이라고 했다.8강준만, ⟪정치적 올바름⟫, 인물과사상사, 30.

작가와 작품의 분리라는 주제에서도 유사한 강박을 본다. 호르헤 루이스 보르헤스는 수십 년 동안 노벨문학상 후보 명단에 올랐으나 끝내 수상하지 못하고 세상을 떠났다.9노벨문학상은 종종 납득하기 힘든 이상한 선택들을 하는데, 정치인인 윈스턴 처칠, 포크싱어인 밥 딜런에게 상을 준 일도 그렇지만, 20세기 초부터 내내 이어져 온 어떤 정치적 강박이 작용하고 있다는 느낌을 종종 받게된다. 그가 칠레의 독재자 피노체트에게 훈장을 받았기 때문에 노벨문학상에서 멀어졌다고 보는 의견이 많은 것 같다. 그를 심지어 반공주의자라고도 얘기하는데, 엄밀히 말하자면 정치에 소극적인 보수주의자라고 보는 게 타당하다. 그는 유전적으로 시력이 좋지 않았다. 아버지와 할머니도 일찍이 시력을 잃었고, 본인도 국립도서관장에 취임한 50년대부터 본격적으로 눈이 멀기 시작했다. 이후 30년 이상을 어둠 속에서 살았다. 그는 그가 자주 묘사한 이미지처럼 중심이 없는 미로 속을 더듬으며 “부유하듯” 살았으며, 누군가 대신 읽어줘야 하는 책으로 가득한 도서관이 그의 세계였다. 세상은 수수께끼였고 그는 그 점을 경이롭고 다행스럽게 여겼다. 그에게 정치적이기를 요구할 수 있을까? 아무리 그래도 피노체트에게 훈장을 받다니 심하긴 했다. 하지만 그러한 결함을 그의 실존적 맥락이나 그가 평생 추구해 온 문학적 맥락을 무시한 채, 그저 그의 윤리적인 결함으로 단정할 수 있는 걸까?

마침 프랑스의 사회학자 지젤 사피로가 쓴 흥미로운 제목의 책 ⟪작가와 작품을 분리할 수 있는가?⟫를 소개하는 한겨레 기사가 맥빠지지만 불가피해 보이는 결론을 요약하고 있다.

그렇다면, 작가와 작품은 분리할 수 있는가? “그렇기도 하고 아니기도 하다.” 자칫 허탈하게 들릴 수도 있는 결론이지만, 이 질문에 대해서는 결코 단순하고 결정론적인 답변이 가능하지 않으며, 사안에 따라 꼼꼼하고 합리적인 논의가 필요하다는 취지로 받아들여진다. 작품을 이해하기 위해서는 내재적 분석과 외재적 분석이 모두 필요하고, 문제가 있는 작품이라 하더라도 검열이나 ‘삭제’보다는 경고 문구를 활용하는 게 바람직하다. 출판사 팬 맥밀란이 마거릿 미첼의 소설 ‘바람과 함께 사라지다’를 2023년에 재발간하면서 이 책이 ‘인종 차별적’이고 ‘유해하다’고 밝힌 것이 참조할 만한 사례다.

블랑쇼에 관한 글을 읽다가, 데리다가 블랑쇼의 짧은 단편 《내 죽음의 순간 L’instant de ma mort》에서 일어나는 주체의 분리에 관해 주목하고 그에 관한 강연을 했음을 알게 되었다. 블랑쇼의 단편은, 1994년 노년의 블랑쇼가 50년 전의 자신(어떤 ‘젊은이’)이 1944년 까엥(Quain)에서 경험한 죽음의 순간을 회상하는 내용이다. 국내에는 아직 출판된 바 없는 듯하여, 영문판을 찾아보고 한국어로 옮겨 봤다.

나는 한 젊은 남자를 기억한다 — 아직 젊음을 간직한 한 남자. 죽음 자체에 의해, 그리고 어쩌면 불의(不義)의 오류로 인해 죽음을 면한 남자였다.

연합군은 마침내 프랑스 땅에 발을 디뎠다. 이미 패배한 독일군은 무의미한 잔혹함으로 허망한 저항을 이어가고 있었다.

한 대저택 — 사람들은 그것을 ‘성(城)’이라 불렀다 — 그 문이 조심스럽게 두드려졌다. 나는 그 젊은 남자가 문을 열어, 도움을 요청하러 온 낯선 방문객들을 맞이했음을 알고 있다.

그러나 이번에는, 날카로운 외침이 터져 나왔다. “모두 밖으로 나와!”

한 나치 장교가, 너무나도 유창한 프랑스어로 명령했다. 그는 가장 연로한 이들을 먼저 내보내고, 이어서 두 명의 젊은 여인에게도 같은 명령을 내렸다. “나와! 나와!” 이번엔 그의 목소리가 더욱 사나워졌다. 그러나 젊은 남자는 도망치려 하지 않았다. 오히려 그는 마치 사제가 제단으로 나아가듯 묵직한 걸음으로 천천히 앞으로 나섰다. 장교는 그를 거칠게 흔들어 깨우며, 땅에 흩어진 탄피와 총알을 가리켰다. 분명 격렬한 전투가 벌어졌던 것이다. 이곳은 더 이상 평온한 터전이 아니라, 전장의 한복판이었다.

그 순간, 장교는 알 수 없는 언어로 목이 멜 듯 말을 더듬었다. 그리고 이미 한층 늙어 보이는 남자의 코앞에 탄피와 총알, 수류탄을 들이밀며 또렷한 목소리로 외쳤다. “이것이 네가 만들어낸 결과다.”

나치 장교는 부하들을 정렬시켰다. 그들은 규율에 따라 인간이라는 표적을 향해 조준했다. 그 순간, 젊은 남자는 담담하게 말했다. “적어도 제 가족만이라도 안으로 들여보내 주세요.” 그렇게 해서 아주 느리고도 긴 침묵의 행렬이 형성되었다. 먼저 아흔네 살의 고모, 그리고 비교적 젊은 그의 어머니, 이어서 그의 누이와 제수까지. 마치 모든 것이 이미 끝난 듯한 고요 속에서, 그들은 조용히 실내로 돌아갔다.

나는 알고 있다 — 나는 정말로 알고 있다 — 이미 독일군의 총구가 그를 겨냥하고, 최후의 명령만을 기다리고 있던 그 순간, 그가 갑자기 놀라운 가벼움을 느꼈다는 것을. 그것은 일종의 황홀경이었을까? 그러나 결코 행복은 아니었다. 그렇다면 절대적인 환희? 아니면, 죽음과 죽음의 만남 그 자체였을까?

내가 그의 입장이었다면, 굳이 분석하려 하지 않았을 것이다. 그는 아마도 그 순간 갑자기 무적이 된 것이었을지도 모른다. 죽었으나 — 불멸한 존재. 어쩌면 그것은 황홀경이었을까. 그러나 보다 정확히 말하자면, 고통받는 인류에 대한 연민, 그리고 영원하지 않음에서 오는 기쁨이었다. 그때부터, 그는 죽음과 은밀한 우정을 맺었다.

바로 그 순간 — 현실로의 갑작스러운 귀환. 가까운 곳에서 치열한 전투의 굉음이 폭발했다. 저항군 마키(Maquis)의 동지들이 그가 위험에 처했다는 것을 알고 구출 작전을 벌이고 있었다. 중위는 상황을 파악하기 위해 자리를 떴다. 그러나 독일군 병사들은 여전히 정렬된 상태로 멈춰 서 있었다. 그들은 마치 시간이 정지한 듯한 침묵 속에서 움직이지 않았다.

그러나 그때, 병사들 중 한 명이 다가왔다. 그리고 단호한 목소리로 말했다. “우리는 독일인이 아니다. 러시아인이다.” 그리고 묘한 웃음을 띠며 덧붙였다. “블라소프 군대다.” 그 병사는 손짓으로 그에게 사라지라고 했다.

나는 그가 여전히 가벼움의 감각 속에서 멀어져 갔다고 믿는다. 그는 결국 먼 숲, ‘히스 숲(Bois des Bruyères)’에 도착했다. 거기서 그는 자신이 익히 아는 나무들 사이에 몸을 숨겼다. 그렇게 빽빽한 숲 속에서 한참이 지난 후, 문득 현실 감각이 돌아왔다. 사방이 불길에 휩싸여 있었다. 농가들은 불타고 있었다. 불길은 끊임없이 이어졌고, 모든 것이 타오르고 있었다. 조금 후 그는 알게 되었다. 세 명의 젊은이들이 — 농부의 아들들로, 전투와는 아무런 관련도 없던 이들이 — 오직 젊다는 이유만으로 처형당했다는 사실을.

길 위에도, 들판에도 부풀어 오른 말들의 시신이 널려 있었다. 그것들은 이 전쟁이 얼마나 오래 지속되었는지를 침묵 속에서 증언하고 있었다. 그러나 실상 얼마나 많은 시간이 흘렀던 것일까? 나치 중위가 돌아왔을 때, 그는 젊은 성주의 실종을 깨달았다. 그런데도 어찌 된 일인지, 분노와 격노가 성을 불태우는 쪽으로 향하지 않았다. 왜 그랬을까? 그것은 ‘성(城)’이었기 때문이다. 성의 정면에는 한 해가 새겨져 있었다. 1807. 그는 그것이 무엇을 의미하는지 알았을까? 그 해는 예나(Jena) 전투가 벌어진 해였다. 나폴레옹이 작은 회색 말을 타고 창밖을 지나갈 때, 헤겔(Hegel)은 그를 바라보며 친구에게 편지를 썼다. “나는 세계정신을 목격했다.” 그러나 거짓과 진실이 뒤섞인 역사. 헤겔은 또 다른 친구에게 보낸 편지에서 프랑스 군대가 자신의 집을 약탈하고 유린했다고 기록했다. 그러나 헤겔은 ‘경험적 사실’과 ‘본질’을 구분할 줄 알았다. 그리고 1944년, 나치 중위는 농가들이 받을 수 없었던 ‘존중’ 혹은 ‘고려’를 이 성 앞에서 가졌다. 그럼에도 불구하고, 독일군은 철저히 수색을 했다. 그들은 금품을 약탈했다. 별채에 있는 ‘고층 방(la chambre haute)’에서 몇 가지 문서와 두꺼운 필사본을 발견했다. 그것에는 어쩌면 전쟁 계획이 담겨 있었을지도 모른다. 마침내, 그들은 떠났다. 모든 것이 불타고 있었다. 그러나 성만은 남아 있었다. 귀족들은 살아남았다.

그 순간부터, 젊은 남자는 아마도 불공평함의 고통을 겪기 시작했을 것이다. 더 이상 황홀은 없었다. 그는 깨달았다. 자신이 살아남은 이유는 단 하나 — 심지어 러시아인들의 눈에도 그는 귀족 계층에 속했기 때문이라는 사실이었다.

이것이 전쟁이었다. 누군가는 살아남고, 누군가는 학살의 잔혹함 속에서 사라진다.

그러나 총성이 아직 울리지 않았던 바로 그 순간까지도, 그가 느꼈던 가벼움의 감각은 여전히 남아 있었다. 나는 그것을 정확히 번역할 수 없다. 삶에서 해방된 감각일까? 무한이 열리는 순간일까? 그것은 기쁨도, 고통도 아니었다. 두려움이 사라진 상태도 아니었다. 어쩌면 이미 죽음의 문턱을 넘어선 한 걸음이었을지도 모른다. 나는 안다. 아니, 나는 상상한다. 그 분석할 수 없는 감각이 그의 남은 삶을 변화시켰으리라는 것을. 마치 그 밖의 모든 죽음이, 이제 그의 내면에 있는 죽음과 맞부딪칠 수밖에 없는 상태가 되어버린 것처럼. “나는 살아 있다. 아니, 너는 이미 죽었다.(Je suis vivant. Non, tu es mort.)”

훗날, 그는 파리로 돌아갔다. 그리고 말로(Malraux)를 만났다. 말로는 그에게 자신이 포로가 되었지만, 신분이 발각되지 않은 덕분에 탈출할 수 있었다고 이야기했다. 그러나 그 과정에서 한 원고를 잃어버렸다. “그건 예술에 대한 단상들에 불과했어. 얼마든지 다시 쓸 수 있지. 하지만 잃어버린 원고는 절대 다시 같은 것이 될 수 없어.” 폴랑(Paulhan)과 함께 원고를 찾아보려 했지만, 그것은 결국 허사였다.

그러나 무엇이 중요한가. 이제 오직 가벼움의 감각만이 남아 있다. 그것은 곧 죽음 그 자체이거나, 좀 더 정확히 말하자면, 이제 언제든 찾아올 수 있는 나의 죽음이라는 순간이었다.

<Palestine Exception>은 잰 해이컨과 제니퍼 루스가 공동 감독한 작품으로, 2024년 미국 대학 캠퍼스를 휩쓴 팔레스타인 연대시위와 이에 대한 억압적인 반발 — 그들은 이를 신매카시즘(New McCarthyism)이라고 부른다 — 을 다룬다. 잰 해이컨은 포틀랜드 주립대학교 심리학 명예교수이자 임상 심리학자이다.

근미래에 이 영화를 직접 보기는 힘들겠지만, 카운터펀치에 인터뷰가 실렸기에 읽어봤고1유료 구독자에게만 열리는 기사라 링크 생략, 영화가 다루는 주제와는 별개로 그가 임상 심리학자로서 한 답변이 흥미로워서 기록해 둔다.

저는 심리학자로서, 사람들이 어떤 것을 주목했다가 외면하는 방식에 주의를 기울입니다. 제 영화에서 억압된 역사나 기억을 회복시키는 것뿐 아니라, 처음에는 거부하거나 불안감을 느끼는 것을 어떻게 붙잡을 수 있는지 탐구합니다. 영화가 피상적인 영감을 주거나 “궁극적 승리”를 주장하는 것이 아니라, 차분하고 진중한 접근 방식을 취하기를 원했습니다. 하지만 동시에 “여기에는 싸울 가치가 있는 무언가가 있다”고 전하고 싶었습니다.

저는 개인 영웅 서사에서 벗어나고자 합니다. 영화는 한 개인이 도전을 받고, 취약성이 드러난 후 승리하거나 비극적으로 몰락하는 이야기를 다루곤 하죠. 그러나 저는 집단적으로 무언가를 이루는 것, 그룹 간의 관계적 측면에 관심이 있습니다. 단지 윤리적, 정치적 헌신 때문에가 아니라, 서로에 대한 헌신 때문이죠. 제 영화들이 학생들이든, 어른이든 나이에 상관없이 사람들이 급진적인 삶이 더 흥미롭다고 생각하도록 영감을 주었으면 합니다. [웃음] 그리고 실현 불가능할지라도 다른 세상을 상상하고 밀어붙이는 것이 중요하다고 믿습니다. 저는 활동가들의 기쁨과 실망을 모두 영화에 담아내고 싶습니다.

그리고, 1970년대 <The Strawberry Statement>나 <자브리스키 포인트> 급진적인 캠퍼스 영화들과 어떻게 비교될 수 있냐는 질문에 다음과 같이 답한다.

다큐멘터리와 픽션 영화의 차이는 분명히 존재합니다. 다큐멘터리에는 방대한 자료와 아카이브를 선택하고 편집하는 주관적인 창작 과정이 있지만, 동시에 실제 사건을 가능한 한 사실적으로 재현하려는 관객과의 약속이 있습니다. 저는 이것을 매우 중요하게 여깁니다. 제 다큐멘터리는 현장 연구와 참여적 행동 연구 방법에서 나왔으며, 어려운 상황에서 어려움을 겪고 있는 집단과 많은 인터뷰를 진행했습니다.

저는 가장 극적이거나 영웅적인 이야기에만 집중하지 않고, 집단적 경험을 잘 나타내는 장면을 선택하려고 합니다. 저는 사람들이 실제로 경험한 것에 대한 경험적 충실성을 중요하게 생각합니다. 많은 픽션 영화, 특히 역사를 다루는 내러티브 영화는 여전히 가장 극적인 캐릭터에 관심을 두는데, 종종 남성 중심의 이야기입니다. [웃음] 이 점이 다르죠.

또한 과거의 캠퍼스 급진주의를 향한 향수가 있습니다. 역사를 현재와 연결하는 것이 중요했습니다. 많은 캠퍼스, 제 학교인 포틀랜드 주립대를 포함해, 베트남 전쟁 시기에 건물을 점거했던 반전 활동가들을 기념하는 명판을 가지고 있습니다. 하지만 그 당시 학생들의 급진적인 행동을 칭송했던 리더들이 오늘날 학생들이 하는 행동에는 충격을 받고 있습니다.

트로츠키는 1935년 6월 25일 밤, 죽은 레닌과 대화를 나누는 꿈을 꾼다.

“어젯밤, 혹은 정확히 말하면 오늘 새벽, 나는 레닌과 대화를 나누는 꿈을 꾸었다. 주변 상황으로 보아, 그것은 한 배의 삼등실 갑판에서 이루어진 듯하다. 레닌은 침대에 누워 있었고, 나는 그 옆에 서 있거나 앉아 있었던 것 같다. 그는 내 병세에 대해 걱정하며 물었다. ‘신경 피로가 누적된 것 같군. 당신은 쉬어야 해…’ 나는 피로를 빨리 회복하는 데 타고난 활력이 있었지만, 이번에는 문제가 더 깊은 곳에 있다고 대답했다. 그러자 레닌은 단어를 강조하며, ‘진지하게 여러 의사들에게 상담을 받아야 한다’고 말했다. 나는 이미 많은 상담을 받았다고 답하며, 1926년 베를린 여행에 대해 이야기하기 시작했다. 그러나 레닌을 바라보던 중 그가 죽었다는 사실을 떠올렸다. 나는 이 생각을 빨리 떨쳐내 대화를 끝내려 했다. 내가 베를린에서의 치료 여행에 대해 이야기를 끝마쳤을 때, ‘이것은 당신이 죽은 후의 일이었소’라고 말하고 싶었지만, 대신 ‘당신이 병에 걸린 후의 일이었소’라고 말을 바꿔 말했다.”

레닌은 자신의 죽음을 모르고 있으며 트로츠키는 그의 죽음을 알리지 못한다. 그러니 레닌은 계속 살아있는 셈이다. 이런 환상적인 얘기 좋아한다.

트라우마에 시달리는 주체가 보고하는 개개의 사실들이 가진 결함들 그 자체가 그것의 참됨을 증언해주는 것이다. 보고되는 내용이 보고되는 형식을 오염시켰음을 암시하기 때문이다.

(…)

셈프룬1https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%98%B8%EB%A5%B4%ED%97%A4_%EC%85%88%ED%94%84%EB%A3%AC의 소설2그의 첫 소설 <Le grand voyage>에서 제라르는 부헨발트에 트럭 한 대 분량의 폴란드 유대인들이 도착하는 것을 목격한다. 그들은 화물 열차 한 칸에 거의 200명씩이나 쑤셔 넣어진 채 춥디추운 한겨울에 음식도 물도 없이 며칠씩 끌려와야 했다. 도착했을 때는 시쳇더미 한가운데서 온기를 유지할 수 있던 15명의 어린아이를 뺀 모든 사람이 얼어 죽어 있었다. 아이들을 열차에서 내리게 한 뒤 나치들은 개를 풀어놓았다 곧 걸음이 날랜 두 아이만 남았다.

“작은 아이가 뒤처지기 시작했다. SS들이 뒤에서 고함을 지르고 있었다. 곧 개들도 길게 울부짖기 시작했다. 피 냄새가 그들을 미치게 하고 있었던 것이다. 그러자 두 아이 중 큰 아이가 속도를 늦추더니 작은 아이 손을 잡았다. …… 그렇게 둘이서 손을 잡고 몇 야드인가를 더 갔다. …… 그러다 사방에서 쏟아진 곤봉 세례가 두 아이를 쓰러뜨렸다. 두 아이는 함께 쓰러졌는데, 얼굴을 땅에 처박고 손은 영원히 꼭 잡은 채였다.”

우리가 놓치지 말아야 할 것은 영원성의 동결이 (다시) 부분 대상으로서의 손에서 구현되고 있는 것이다. 두 소년의 몸은 사라지고 있지만 꽉 움켜잡은 두 손은 첼시 고양이의 미소처럼 영원히 지속될 것이다.

슬라보예 지젝, <<헤겔 레스토랑>>