1825년, 테런스 쿠네오가 그린 〈스토크턴-달링턴 철도의 개통식〉 속 기관차가 끌고 있는 차량들은 우리가 아는 객실의 모습과 거리가 멀다. 스스로 달리는 기계에 열광한 사람들은 의자도 창문도, 지붕도 없는 객차 위를 점령한 채 환호하고 있다. 열차는 위압적이지 않다. 오히려 만만해 보인다. 주변은 경주를 벌이는 사람과 개, 말, 당나귀들로 북적거린다. 우리는 결말을 알고 있다. 혀를 내밀고 달리는 강아지가 귀여움으로는 우승이지만, 속도는 결국 증기기관차가 이긴다.

윌리엄 터너의 1844년 작품 <비, 증기, 그리고 속도 – 그레이트 웨스턴 철도>1https://en.wikipedia.org/wiki/Rain,_Steam_and_Speed_%E2%80%93_The_Great_Western_Railway. 이 작품은 왕립 아카데미에 전시되어 관람객들을 충격에 빠뜨리는데 새롭게 도래한 기계 시대와 이전의 느린 삶의 속도를 대비한 그 강렬한 표현이 매우 극적이라는 반응을 얻었다. 그림의 대부분은 상호 침범하는 하늘과 땅, 비구름을 묘사하고 있다. 그림의 중심, 까마득한 과거 어딘가에서 관찰자의 시공간으로 뻗어오는 철로 위로 사선의 빗줄기가 내리친다. 모든 사물의 윤곽이 희미하지만, 철로 위를 질주하는 증기기관차의 굴뚝 만큼은 선명하다. 열차를 확대해서 보면 뜻밖의 디테일을 확인할 수 있다.2그림의 실제 크기는 91cm x 121.8cm 이다.

수년 동안 이 그림을 벽에 걸어 두고도 알아차리지 못했는데, 자세히 보면 지붕 없는 객차가 분명히 묘사되어 있다. 사람들은 비바람에 고스란히 노출되어 있으며 기관차가 내뿜는 연기를 피할 길도 없다. 1844년의 철도 여행, 특히 삼등석의 실상을 새삼 실감하게 되는 대목이다.

O.S. Nock3https://en.wikipedia.org/wiki/O._S._Nock의 책에서 발췌한 글이 당시의 삼등석 객차를 상세히 묘사하고 있다.

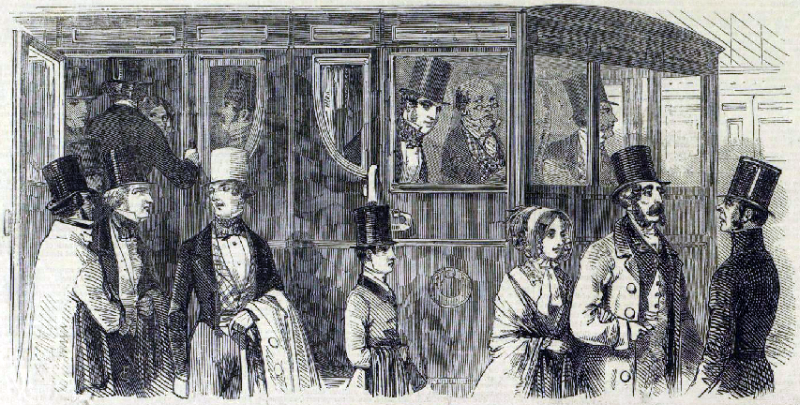

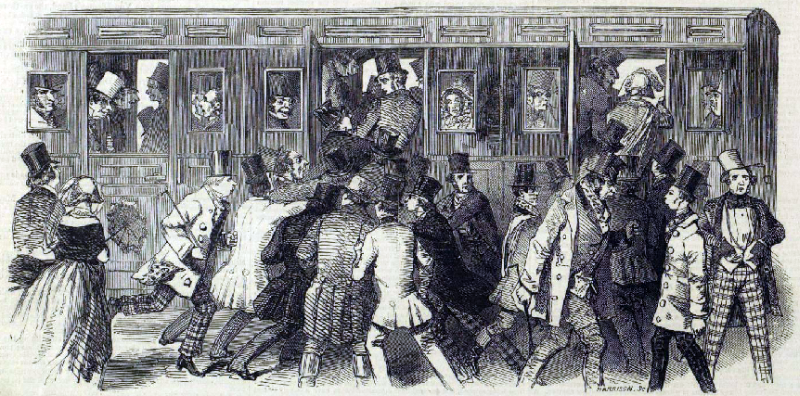

철도의 초창기 시절, 철도 회사는 삼등석 승객들이 여행하도록 장려할 의지가 거의 없었고 — 오히려 그 반대였다. 삼등석 승객들에게 제공된 좌석은 지붕도 없는 화물차였지만, 어디를 가고자 하면 걸어 다니는 것이 보통이었던 사회 계층에게는 한겨울이라 해도 개방형 삼등석 객차를 타는 것이 그리 큰 고생은 아니었다. 다만, 날씨를 견디는 대신 기관차에서 뿜어져 나오는 연기와 배기가스를 견뎌야 한다는 점이 달랐다. 이등석 승객을 위한 편의는 ‘일등석’과 ‘삼등석’의 중간쯤이었다. 객차 양옆은 열려 있었지만, 위쪽에는 지붕이 있어 어느 정도 날씨를 피할 수 있었다. 여행하는 습관이 점점 확산되고, 평생 한 번도 여행을 해본 적 없던 사람들이 철도를 타기 시작하자, 더 나은 삼등석 객차를 요구하는 목소리가 나오기 시작했다. 바닥에 물이 빠져나가도록 구멍을 뚫어 놓은 객차 이야기가 있는가 하면, 선로에서 일하는 인부들에게 빈 병을 던지는 난폭한 무리 이야기도 들린다. 열차 속도로 인한 돌풍에 모자를 날려버린 ‘애지중지하던 실크 해트’를 잃는 경우도 많았는데, 물론 철도에는 사등석이 없다는 이유로 항상 삼등석만 탄다는 어떤 성직자의 이야기도 있었다. 개방형 화물차 안에는 몇 개의 좌석이 있긴 했지만, 대개는 승객 수가 좌석보다 훨씬 많았고, 초기의 삼등석 열차는 승객들이 잔뜩 몰려 서로 몸을 부딪치며 서 있는 모습이 오늘날 런던 지하철 러시아워의 풍경을 연상시켰다.4https://victorianweb.org/technology/railways/p1.html

위로부터 일등석, 이등석, 삼등석.

철도는 민간 회사가 독점적으로 운영했고, 요금과 노선, 서비스 수준이 각기 달라 통일성이 없었다. 삼등석 객차는 지붕도 없는 화물차 개조형이었다는 문제 외에도 대부분 하루에 한두 번만, 그것도 불편하고 느린 시간대에만 운행되었다. 다른 도시로부터 자유롭게 노동력을 공급받고자 하는 자본의 요구, 그리고 차티스트 운동 등 정치사회 개혁 운동이 활발해지면서 저렴하고 인간다운 철도 여행 요구가 커졌고, 1844년 철도 규제법(Railway Regulation Act)이 제정된다. 이에 따라 개방형 객차는 금지되고 지붕과 측면 벽, 그리고 좌석이 필수가 된다.

오노레 도미에가 1860년대에 그린 것으로 추정되는 <삼등석 객차>. 딱딱한 나무 의자가 놓인 좁고 더럽고 개방적인 객실로, 이등석이나 일등석 표를 살 여유가 없는 사람들로 가득 찼다고 묘사되고 있다.

아카마츠 린사쿠가 1901년 그린 메이지 시대의 삼등석. 어둠이 아직 완전히 걷히지 않은 새벽, 낡은 목제 객차 안은 묵직한 공기와 함께 천천히 흔들리고 있다. 창문 밖으로는 잿빛 여명이 스며들어, 나무 프레임과 빛바랜 시트 위로 가느다란 은빛 결을 깔아놓는다. 객석에는 인생의 여러 결이 앉아 있다. 잠과 깨어남, 피로와 기대, 무심함과 기다림이 겹겹이 포개져 있는 작은 세상.

러시아 혁명 이후 소비에트는 ‘모든 객차는 인민의 것’이라는 슬로건 아래 형식상 등급 차별을 철폐한다. 그렇다고 모든 객실이 똑같을 수는 없었는데, 국토가 방대하기 때문에 침대차를 도입하지 않을 수 없었다. 1930년대에는 침대차(스파르니 바곤), 4인실(쿠페), 좌석형(플라츠카르트) 등 편의성에 따른 구분이 정착된다. 오늘날 러시아의 객차 체계도 이를 계승하고 있는데, 여행안내서를 보면 각각을 일등석, 이등석, 삼등석으로 무심하게 묘사하고 있다.

8, 90년대 우리에게는 비둘기호가 있었다. 백무산은 이런 시를 썼다.

새마을호는 아주 빨리 온다

무궁화호도 빨리 온다

통일호는 늦게 온다

비둘기호는 더 늦게 온다

새마을호 무궁화호는 호화 도시 역만 선다

통일호 비둘기호는 없는 사람만 탄다

새마을호는 작은 도시 역을 비웃으며

통일호를 앞질러 달린다

무궁화호는 시골역을 비웃으며

비둘기호를 앞질러 달린다

통일쯤이야 연착을 하든지 말든지

평화쯤이야 오든지 말든지

누구를 태우고 얼마나 빨리 달리며 어디에 서느냐가 결국 누가 어디서 살고 어떻게 대우받는가와 맞물려 있다는 사실을 간결한 언어로 드러낸다. 사회적으로 빠른 통로를 확보한 자들이 시간, 노동, 기회가 느리게 흐르는 사람들을 언제나 앞지르고 그들을 비웃는다.

footnote

- 1

- 2그림의 실제 크기는 91cm x 121.8cm 이다.

- 3

- 4